« Un deuil qui n’a rien de républicain ». Au lendemain de la mort du pape François, le gouvernement a décidé que les drapeaux devront être mis en berne sur les bâtiments publics le jour de ses obsèques solennelles, le 26 avril prochain.

Une décision que critiquent, dans une tribune publiée dans Marianne, 53 personnalités, dont la présidente PS d’Occitanie Carole Delga, Jérôme Guedj, Pierre Ouzoulias et Henri Peña-Ruiz, au nom de la laïcité.

Ce geste n’a rien d’automatique : la France ne l’a accordé qu’à des figures dont le rayonnement dépassait tout cadre spirituel ou dogmatique (Nelson Mandela, la reine Elizabeth II, le roi Hussein de Jordanie) », écrivent les signataires.

Avant de poursuivre : « Or le pape, quel qu’il soit, reste avant tout une autorité religieuse. François n’échappe pas à la règle. Chef d’un État dont la vocation première est religieuse, il est l’incarnation du dogme catholique ».

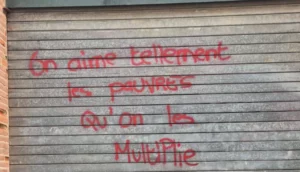

Si le Saint-Père a notamment porté un message fort en faveur des migrants et de l’écologie, « ses prises de position ne font pas de lui une figure universelle dont les valeurs rejoignent celles de notre République », précisent les signataires.

« La laïcité, c’est la séparation »

Dans Marianne, les signataires soulignent que « mettre les drapeaux en berne, c’est associer symboliquement l’ensemble de la République à cette peine ». Or, « dans une République laïque, on ne pleure pas au nom de tous en fonction d’un culte ».

Arguant que « ce n’est pas la première fois qu’Emmanuel Macron malmène la laïcité » (discours aux évêques de France, visite au Vatican, allumage des bougies de Hanouka), ils rappellent que « la laïcité n’est pas et ne doit pas être un principe à géométrie variable« .

La laïcité, c’est la séparation. C’est la liberté absolue pour chaque citoyen de croire, de ne pas croire, de ne pas savoir, de douter, de changer d’avis ou d’être indifférent à la chose religieuse », insistent les signataires.

Et d’ajouter : « C’est la possibilité d’afficher ce que sont ses convictions dans le cadre de la loi, mais aussi de les garder pour soi si on le souhaite. Et le seul moyen d’assurer cela, réside dans la neutralité stricte de l’État face à toutes les croyances ».

« Ne pas ménager les sensibilités »

À l’approche des 120 ans de la loi sur la séparation des Églises et de l’État, les signataires appellent à « remettre les pendules à l’heure ». Adoptée en 1905, cette loi fondamentale « n’a pas instauré un quelconque respect qui serait dû aux religions ».

Initiée par le député républicain-socialiste Aristide Briand, elle pose les bases d’une République laïque, garantissant la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, tout en affirmant la neutralité de l’État en matière religieuse.

Dès lors, « les drapeaux tricolores n’ont pas à s’abaisser pour honorer un chef religieux, aussi respecté et aussi respectable soit-il ; chacun est libre d’éprouver du chagrin, mais personne ne peut imposer son ressenti à la communauté nationale toute entière », affirment les signataires.

Et de conclure : « La laïcité n’est pas la négation de la foi : elle est la condition de sa liberté. Mais la République ne peut être le réceptacle d’une seule partie de la population et de sa peine légitime. Elle ne reconnaît que les citoyens qui la composent, en cette seule qualité ».

Pour rappel, en 2005, à la mort de Jean-Paul II, le gouvernement avait décrété la mise en berne du drapeau de la République. À l’époque, une partie de la classe politique avait fustigé cette mesure, dont François Bayrou.

>> À LIRE AUSSI : À Toulouse, le maire sommé par l’opposition de donner son avis sur le projet d’usine pharmaceutique